中華白海豚簡介

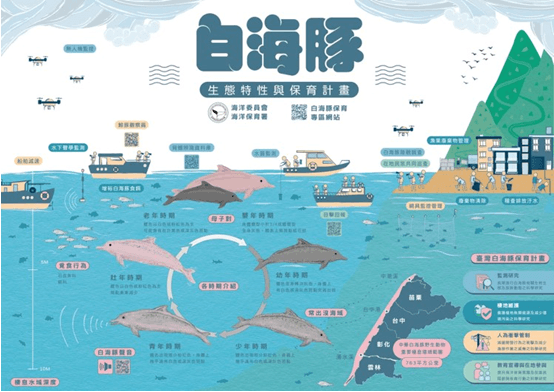

印太洋駝海豚 (Sousa chinensis) 為鯨目、齒鯨亞目、海豚科、駝海豚屬的一種,俗稱中華白海豚,其特徵為背鰭基部有隆起現象,常用以作為辨識個體依據。主要分布於印度洋及西太平洋的亞熱帶與熱帶地區,一般喜歡棲息於近岸水深小於25公尺以內及河口環境,是海洋生態系食物鏈中的高級消費者。白海豚可依個體的體型大小、顏色、缺刻及斑點多寡等特徵,來作為年齡判定依據,牠們的年齡階層劃分6個時期,分別為嬰年時期、幼年時期、少年時期、青年時期、壯年時期及老年時期。●嬰年時期:身體體型小於3/4成體體型,全身灰色,體表上無斑點或花紋。

●幼年時期:身體體型大於3/4成體體型,體色轉為淺灰色,體表上無斑點或花紋。

●少年時期:體色逐漸轉淡灰色,身體上有白色或深灰色斑點夾雜出現。

●青年時期:體色出現部分粉紅色,身體上幾乎滿佈白色或深灰色斑點。

●壯年時期:體色以白色或粉紅色為主,斑點漸漸減少。

●老年時期:體色以白色或粉紅色為主,可能會有些許黑色或深灰色斑點。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.PNG)

.jpg)