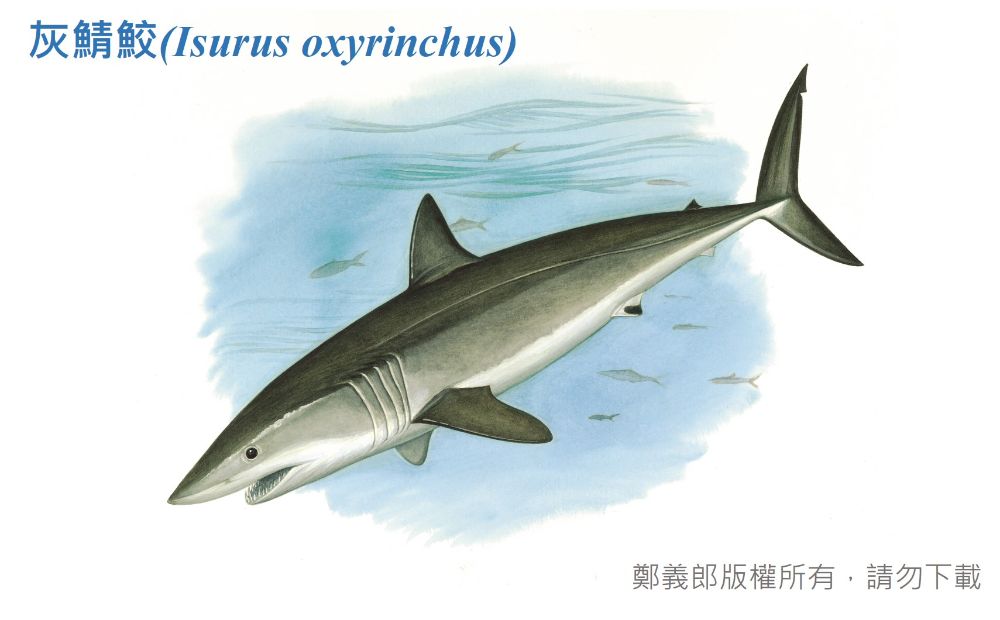

灰鯖鮫

別名:馬加鯊、煙仔鯊、尖吻鯖鯊

英名:Shortfin mako shark

Isurus oxyrinchus (Rafinesque, 1810)

形態特徵:

成魚呈紡錘狀體型,軀幹粗壯,尾柄具明顯側隆脊,尾部基底上下各具凹漥。吻部尖長,口裂寬呈深弧形,口閉可見細長彎曲之上下頜齒,齒側光滑無鋸齒狀。眼大而圓,無瞬膜;鼻孔小近眼端;噴水孔細小位於口角上方。背鰭2枚,第一背鰭中大,起點與胸鰭後端相對,後緣凹入,上角略尖圓,下角尖突;第二背鰭小,基底中部與臀鰭起點相對,後緣微凹入,上角鈍圓,下角延長尖突。胸鰭寬大而延長呈鐮刀狀,但略短於頭長,後緣凹入,外角鈍尖,內角鈍圓。尾鰭呈月形上葉較長且大後部具缺刻;下葉較短小。由體背至體側呈深到浅青灰色;吻腹側及腹部淡色至白色。

生態習性:

行食卵型卵胎生,妊娠期可長達15-18個月,生殖週期為三年,生殖能力較弱。每胎可有4-25尾胎子(通常是10-18尾),出生體長為60-70公分(全長),胎仔在雌魚子宮中成長初期會以卵為食,而接近產出體長時會有子宮內殘食的現象。灰鯖鮫為大洋中表層代表性鯊魚種類,游速極快,以鬼頭刀、鯖魚等中表層硬骨魚類為食。

棲地分布:

廣泛分布於世界三大洋各溫帶及熱帶海域,棲息深度由表層至888公尺左右,通常生活在大洋表水層,有時會游至沿岸及近海大陸棚及島棚水域,夏季會隨暖流移動。於臺灣南部、北部、東北部及東部海域皆有分布。

IUCN 瀕危等級列為 EN (瀕危):

灰鯖鮫的魚肉是鯊魚煙的主要來源,肉質佳,亦能加工為許多魚肉製品;鰭大可用於魚翅;皮可作為魚皮或皮革;肝臟可提煉魚肝油,為臺灣最大宗的軟骨魚類漁獲之一,主要以延繩釣捕獲,產地市場的價格在40-160元之間, 為偏高價魚種。由於世界各國在沿近海或大洋性漁業都會大量捕撈本種,包含延繩釣、圍網、刺網等等,近年在各大洋區進行資源評估結果幾乎都發現本種資源量下降的情況。2008年被保護遷徙野生動物物種公約(CMS)列入附錄二;2017大西洋鮪類資源保育委員會(ICCAT)正式宣告北緯5∘以北禁捕灰鯖鮫,足見本種之資源量受到國際間重視。在2019年亦被列入華盛頓公約(CITES)附錄II。

以上資料引用自《臺灣百種海洋動物》