臺灣地區四面環海為海島型國家,擁有豐富的海洋生態,亦為許多海洋生物的重要棲息地,造就可觀的生物資源,為保護週邊海域的生物多樣性,維持其棲地健康以造就更多海洋生物,107年4月28日成立的海洋委員會海洋保育署,於108年9月建置「海洋保育網(iOcean)」始收納海域水質、海洋生物、海洋廢棄物、休閒垂釣等相關資料,以客觀且持續性的科學基礎,強化資訊視覺化與資訊公開,於本計畫新增海灘地方水質功能與資料495筆,海洋生物多樣性「海洋生物博物館」共448筆三棘鱟資料,至113年11月已累積逾94萬人的瀏覽人次,透過資料公開持續建立海洋保育與民眾的連結。

聯合國生物多樣性大會COP15)為守護全球生態,律定2023年前保護30%陸地與海洋之目標,而海洋保育署於108年建置「海洋保護區整合平台(MPAIPW)」,逐年納入臺灣海洋保護區範疇,目前已管理共70處海洋保護區(Marine Protected Area, MPAs),本計畫協助新增海上孔子像自然紀念物與更新6個海洋保護區圖資與資料,受保護之海域總面積增加至5401.18平方公里,受保護的面積比例為8.38%,至113年11月已累積逾69萬瀏覽人次。

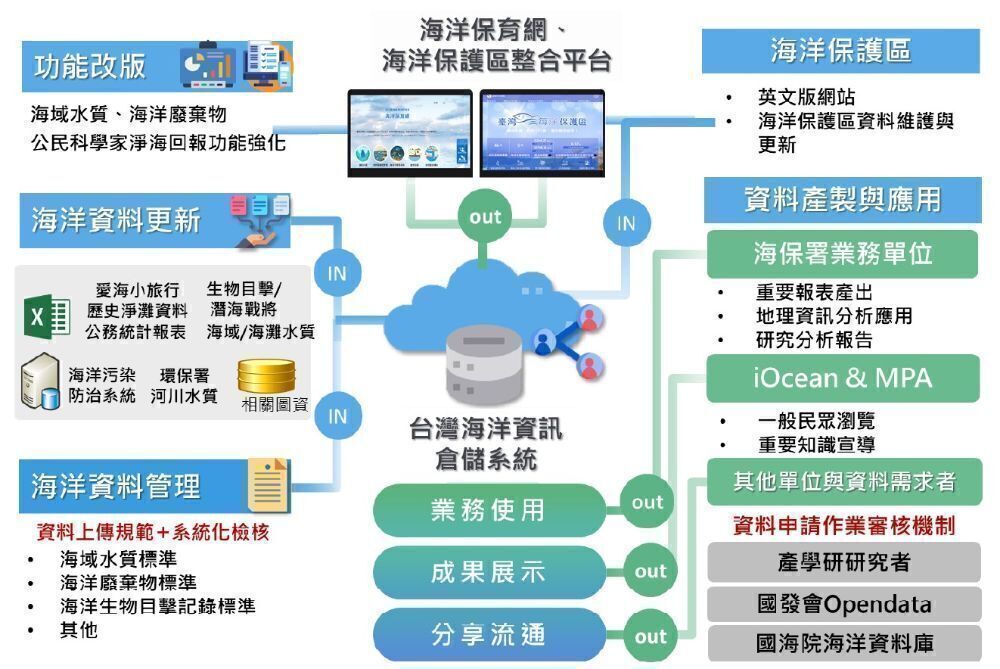

聯合國生物多樣性大會(COP15)海洋保育署以「客觀且持續性的科學基礎」、「資訊公開」、「與公私部門合作」三項基本原則,做為海洋生態保育與海洋資源永續管理之目標,於110年建置「海洋資料倉儲系統」並已收納181項資料集、89萬筆資料署內自產與外部蒐集之海洋資料,以資訊公開與跨域加值應用為目標,於今年度精進圖資資料格式上傳與自動轉檔機制,將海域相關水質、動物擱淺與海域開發資料納入圖台統計分析功能,並新增檔案下載之問卷調查功能,截至目前104份問卷填寫,下載來源單位最多為個人(50次)、依序為政府機關(23次)與各級學校(21次);下載資料集第一名為海域水質(約3萬次)、海灘水質(1萬8千次),目前已超過61萬瀏覽人次,透過開放創新之協作,達到資訊整合與管理之目標。

|

||

|---|---|---|

| 系統整體運作架構 |

為推動海洋保育、落實維護海洋環境業務,海洋保育署於109起推動海洋保育巡查員,持續徵選海洋保育巡查員進駐全國16個海洋保育工作站,協助執行海洋保育相關工作,其工作內容包含海洋保育類野生動物擱淺救援相關工作、野生動物保育法相關巡查作業、離岸風電鯨豚觀察員工作查核、海洋保護區之紀錄、調查等總計13項工作內容,為使海洋保育巡查員調查工作能有效紀錄,作為未來長期監測與調查基礎,111年度建置「海洋保育巡查員資料回報系統」後,已累計超過3萬張填報資訊,今年度並新增海洋志工與任務發布管理模組,提供任務發布、報名、回報與志工績效統計等功能,以透過系統化方式管理與掌握各項巡查與志工任務等調查紀錄。

113年度以「海洋保育網(iOcean)」、「海洋保護區合平台(MPAIPW)」、「海洋資料倉儲系統」與「海洋保育巡查員資料回報系統」4大平台維運與功能新增為主軸,持續精進「海洋保育網(iOcean)」海域水質、海洋廢棄物管理與後臺管理功能,並提升各網站使用者體驗,已蒐集意見回饋12則,多數為資訊網站使用操作等,望持續透過「海洋資料倉儲系統」蒐集使用者意見,並深化圖台提供之功能與資訊。除此之外擴充「海洋保育巡查員資料回報系統」海洋志工功能,協助新增382位志工帳號,使海保署能系統化管理志工與任務報名機制,對外提供民眾資訊能不斷擴充與更新,對海洋巡查員所提供之功能精進,以符合海洋保育署永續資源之目標。